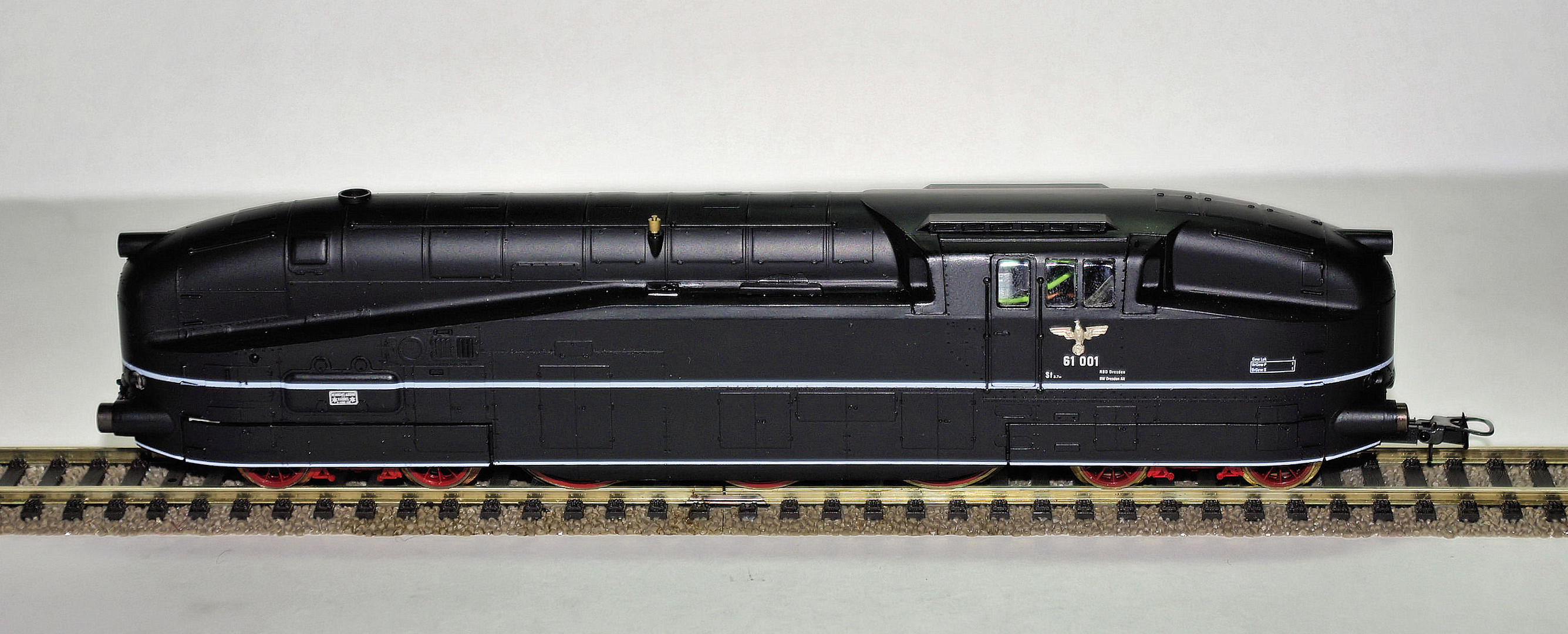

BR 61 001

Modell : Lima HO

Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn (DRG) 1920-1945

Baureihe 61 für Henschel-Wegmann-Zug Dresden - Berlin

Auf der Drehscheibe

1935 wurde von Henschel eine 2´C2`-h2 - Schnellfahr-Tenderlokomotive der BR 61 für einen besonders dafür gelieferten Zug (Henschel-Wegmann-Zug) geschaffen. Diese Lokomotive erhielt ebenfalls eine Stromlinienverkleidung und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit bei einem Treibraddurchmesser von 2.300 mm = 175 km/h, bei einer Beschleunigung von ca. 6 Min auf 160 km/h. Allerdings waren der Maschine auf Grund des Zwillingstriebwerkes bei diesen hohen Drehzahlen entspr. Grenzen gesetzt. Da bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h die Laufeigenschaften derart unruhig waren, wurden Zweizylinder-Triebwerke für hohe Geschwindigkeiten nicht mehr verwendet.

Im Jahr 1939 erhielt die 61 001 eine “Schwesterlokomotive” mit der Achsfolge 2`C3`und Dreizylinder-Triebwerk. Der 61 002 war ein voller Erfolg im Einsatz beschieden und sie wurde nach dem Krieg umgebaut und als 18 201 bei der Versuchsanstalt der DR in Halle beheimatet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model : Lima HO - Epoche II - DRG

Zu Beginn der 1930er Jahre war die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft zunehmend bestrebt, Schnellverkehrs-Verbindungen einzuführen. Ab 1931 wurden Dieselschnelltriebwagen wie der „Fliegende Hamburger“ gebaut und ab 1933 überaus erfolgreich eingesetzt. Damit erwuchs der Dampflokomotiv-Industrie ein ernstzunehmender Konkurrent. Hinzu trat, dass die Reichsbahn seit Beginn der Weltwirtschaftskrise kaum noch Lokomotiven beschaffte. Vergleichsrechnungen zeigten, dass der Dampflok-Einsatz gegenüber den neuen Dieseltriebwagen kostengünstiger sein konnte. Der Leitung des Lokomotiv-Produzenten Henschel-Werke, Kassel, und ihrem Direktor, Karl Imfeld, war daher daran gelegen, eine Maschine zu entwickeln, die mit den Fahrleistungen der Dieseltriebwagen konkurrieren konnte.

Im April 1933 übergaben Vertreter von Henschel und der Waggonfabrik Wegmann & Co. dem Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Julius Dorpmüller, eine „Studie über einen schnellfahrenden Dampfzug“, die eine leichte 2B1-Heißdampf-Tenderlokomotive mit einem Doppelwagen vorsah, dessen Beschaffungs- und Unterhaltungskosten gering seien und der zugleich den Reisenden größte Bequemlichkeit biete. Um den Luftwiderstand zu vermindern, sollte der ganze Zug stromlinienförmig verkleidet werden. Der Doppelwagen sollte an beiden Enden abgerundet sein. Die ebenfalls stromlinienförmig verkleidete Lokomotive sollte sich mit ihrer hinteren, über den Kohlenkasten hinaus verlängerten Verkleidung je nach Fahrtrichtung über eines der beiden Enden des Doppelwagens schieben. Für die Verbindung von Lokomotive und Wagen war eine automatische Kupplung mit Brems- und Luftleitungen vorgesehen.

Als am 10. Januar 1934 der Reichsbahn-Lokreferent Friedrich Fuchs die Vertreter von Henschel und Wegmann empfing, konfrontierte er sie jedoch mit dem Wunsch der Reichsbahn nach einem Zug mit vier vierachsigen Wagen statt des Zweiwagenzuges. Für diese veränderte Vorgabe wurde von Henschel eine 2'C2'-Tenderlok entworfen und die entsprechende Projektstudie am 27. März 1934 der Reichsbahn-Hauptverwaltung vorgelegt. Am 28. August erteilte die Reichsbahn offiziell den Bauauftrag für die Firmen Henschel und Wegmann.

Die Übergabe der Lok fand am 31. Mai 1935 statt. Zugelassen war sie für eine Geschwindigkeit von 175 km/h, die mit den 2.300 Millimeter großen Treibrädern problemlos erreicht wurden. Im Planverkehr fuhr die Lok mit dem Stromlinienzug aber nur bis zu 160 km/h. Die nach vorn abgeschrägten Wasserbehälter gewährten Lokführer und Heizer eine rundum gute Streckensicht. Der »Blechmantel«, so die amtliche Beschreibung, verkleidete das Triebwerk komplett.

Mit rund 230.000 Reichsmark wurde die Lok deutlich teurer als zunächst veranschlagt. Darin eingeschlossen waren allerdings Konstruktionsänderungen. Vergleichsweise kostete eine Serien-Lok der Baureihe 03 rund 200.000 Reichsmark. Hinzu kam der Preis für die vier Wagen, 446.800 Reichsmark. Ein dreiteiliger Schnelltriebwagen der Bauart „Köln“ schlug drei Jahre später − im Serienbau − mit 600.000 Reichsmark zu Buche, das Einzelstück SVT 135 155 sogar mit einer Million Reichsmark.

Bereits kurz nach dem Baubeginn der „61 001“ wurde als Variante die Lokomotive 61 002 geplant und Anfang 1939 gebaut. Bei ansonsten gleicher Bauweise und gleichen Bauteilen erhielt die 61 002 ein dreiachsiges Nachlaufgestell, einen dritten Zylinder und größere Vorratsbehälter. Oben am Rauchabzug befanden sich zudem Windleitbleche, wie sie auch bei den stromlinienverkleideten Lokomotiven der Baureihen 01.10 und 03.10 vorhanden waren. Im Mai wurden die ersten Werksprobefahrten durchgeführt und die Lokomotive am 12. Juni 1939 zum Bahnbetriebswerk Grunewald überstellt.

Fahrzeug-Bezeichnungen und Ausstattung Der Henschel-Wegmann-Zug bestand so aus:der Dampflokomotive 61 001, einer stromlinienförmig verkleideten Tenderlokomotive mit der Achsfolge 2’C2’, innenliegenden Zylindern und 2,30 Meter hohen Treibrädern; zulässige Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h;

einem Endwagen (SBC 4ü-35) mit 24 Sitzen in der 2. und 32 Sitze in der 3. Klasse sowie vier schwenkbaren Sitzen im Panorama-Endabteil;

zwei Mittelwagen (SBC 4ü) mit 12 Sitzen in der 2. und 56 Sitzen in der 3. Klasse.

einem Endwagen (SWRPwPost 4ü) mit einem Abteil zum Sortieren von Post und Paketsendungen während der Fahrt sowie einem Speiseraum mit 23 Sitzen.

Die Wagen erinnerten äußerlich an die Schnelltriebwagen jener Jahre. Um die gewünschte Geschwindigkeit erzielen zu können, entstanden sie konsequent in Leichtbau und waren fünf bis zehn Tonnen leichter als gewöhnliche Reisezugwagen.

Die kurzgekuppelten Wagen ließen sich nur in der Werkstatt trennen. Zur Verbindung von Lok und Wagen diente eine Scharfenberg-Kupplung, die gleichzeitig die Bremsluftleitungen verband. Die Endwagen hatten gerundete Stirnseiten und herabgezogene Dächer. Die Drehgestelle entsprachen der bewährten Bauart Görlitz III, die Radsätze waren rollengelagert. Statt der üblichen Klotzbremse erhielten die Wagen Scheibenbremsen, die unmittelbar auf die Radscheiben wirkten.

Betrieb .

Vorstellung der Fahrzeuge . Der Henschel-Wegmann-Zug wurde zunächst auf der großen Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum der deutschen Eisenbahn vom 14. Juli bis 13. Oktober 1935 in Nürnberg präsentiert und danach in den Kasseler Werken noch einmal aufgearbeitet. Am 29. November standen die Fahrzeuge für die Jubiläumsparade wieder in Nürnberg, der sich eine Führerstandsbesichtigung durch Hitler anschloss. Erst nach diesen Propagandaveranstaltungen konnten die Techniker die Leistungen erproben.

Versuchsfahrten :

Auf der Berlin–Hamburger Eisenbahn wurden dabei als Höchstgeschwindigkeit 185 km/h erzielt. An diesem Punkt traten starke Zuckbewegungen durch Unwuchten des Zwillingstriebwerks auf. Die planmäßige Geschwindigkeit von 160 km/h erreichte der Zug in sechs Minuten. Die Lok legte bis zum 14. Mai 1936 fast 21.000 km an Testfahrten zurück.

Planbetrieb [Bearbeiten]Fahrzeiten Bahnhof D 53 D 57

Dresden Hauptbahnhof 09.31 Uhr 17.26 Uhr

Berlin Anhalter Bahnhof 11.12 Uhr 19.06 Uhr

Bahnhof D 54 D 58

Berlin Anhalter Bahnhof 15.10 Uhr 22.10 Uhr

Dresden Hauptbahnhof 16.54 Uhr 23.52 Uhr

Mit Inkrafttreten des Sommerfahrplans 1936 bediente der Henschel-Wegmann-Zug die Strecke Berlin – Dresden mit zwei Zugpaaren pro Tag. Die schnellste Verbindung brauchte für die Distanz eine Stunde und 40 Minuten und unterbot den bisherigen Rekordhalter um 28 Minuten; es gab bis heute (2008) keine schnellere. In der offiziellen Berechnung maß die Reichsbahn die Geschwindigkeit nur zwischen Berlin und Dresden Neustadt, unterschlug also die letzten Kilometer bis zum Hauptbahnhof. So konnte die Reisegeschwindigkeit des Zuges werbewirksam mit 111,2 km/h angegeben werden.

Ersichtlich knapp bemessen war dabei die kurze Wendezeit in Dresden zwischen dem D 54 und dem D 57. Schließlich musste die Lok nicht einfach das Zugende wechseln, sondern auch noch ihre Vorräte erneuern. Ein Drehen der Lokomotive war allerdings nicht erforderlich. Schon zum Winterfahrplan 1936 korrigierte die Reichsbahn den Fehler. Bei Ausfall der Lok 61 001 oder der Wagengarnitur wurde eine Lok der DRG Baureihe 01 oder DRG Baureihe 03 eingesetzt. Mit 130 und 140 km/h erreichten sie die Höchstgeschwindigkeit der 61 001 jedoch bei weitem nicht.

Reisende brauchten nur den Schnellzugzuschlag zu entrichten, nicht den höheren FD-Zuschlag, wie in den Schnelltriebwagen.

Ende des Zuges

Im Zweiten Weltkrieg kurz vor dem deutschen Überfall auf Polen endete im August 1939 der Schnellverkehr zwischen den beiden Landeshauptstädten. Die Wagen gelangten zur Wehrmacht, wurden zunächst für Fahrten hochrangiger Offiziere genutzt, später zum Verwundetentransport, nachdem die Inneneinrichtung entfernt worden war.

Die Lok 61 001 wurde zunächst zum Heizdienst im Bahnbetriebswerk Berlin-Grunewald eingesetzt. Ab Dezember 1940 befand sie sich wieder in Dresden-Altstadt im Schnellzugdienst und erhielt im November 1942 konventionelle Zug- und Stoßvorrichtungen. Die Betriebsprotokolle weisen aber nur geringe Laufleistungen aus. Von 1943 bis Kriegsende war das Ausbesserungswerk Braunschweig für die Lok zuständig.

Abnahme und Zulassung der 61 002 erfolgten vermutlich zum Jahreswechsel 1939/40, so dass sie im planmäßigen Betrieb nicht mehr vor dem Henschel-Wegmann-Zug eingesetzt wurde. Das trifft auch auf einen fünften um 1940 noch gebauten Wagen zu, der 1946 zusammen mit den anderen vier Wagen in Hamburg-Langenfelde stand.

Nach Kriegsende

Blauer Enzian

Kanzelwagen des Gegenzuges der Henschel-Wegmann-Garnitur im Einsatz für den Blauen Enzian

Kanzelwagen-Salon des Gegenzuges der Henschel-Wegmann-Garnitur im Einsatz für den Blauen EnzianNach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Wagen von der Deutschen Bundesbahn übernommen und nach einem Umbau bei der Firma Wegmann ab 1954 als Zug mit zweiter Klasse-Abteilen und nach der internationalen Umstellung der Wagenklassen auf das Zweiklassensystem ab 1956 bis 1959 als Erster-Klasse-Zug unter dem Namen „Blauer Enzian“ als Fernschnellzug F55/56 zwischen Hamburg und München betrieben. Der Zug bot höchsten Komfort. Die ehemaligen Abteile dritter Klasse hatte Wegmann paarweise zu größeren Abteilen vereinigt und die Inneneinrichtung mit Drehstühlen ergänzt. Die fünf Wagen des historischen Zuges reichten jedoch nur für einen Zuglauf pro Tag und Richtung aus. Der Gegenzug wurde daher aus zwei Salonwagen (einer davon aus dem Göringzug), zwei unveränderten F-Zug-Speisewagen und einem dem Henschel-Wegmann-Zug angeglichenem Endwagen zusammengestellt. Ab April 1959 wurden jedoch nur noch moderne Neubauwagen verwendet. Entgegen vielen Behauptungen, dass ein Endwagen noch heute existiert, wurden alle fünf Original-Wagen 1962 ausgemustert und verschrottet. Der Endwagen mit Aussichtsabteil, von dem irrtümlicherweise angenommen wird, es sei einer der originalen Endwagen, stammt vom Gegenzug des Blauen Enzians, der eigens für ihn gebaut wurde. Er befindet sich heute im Fahrzeugbestand des Verkehrsmuseums Nürnberg.

Die Lokomotive 61 001 befand sich bei Kriegsende in der britischen Zone und wurde dem Bahnbetriebswerk Hannover zugeteilt. Zwischen Juli 1945 und März 1946 legte sie rund 40.000 Kilometer vor Personenzügen zurück. 1947 fand eine Hauptuntersuchung statt, und am 23. Oktober 1948 wurde die Lok in Bebra stationiert, wo sie bis Mai 1949 regelmäßig in Betrieb war. Nach einer Pause erbrachte sie ab November 1950 wieder Laufleistungen von 3 000 bis 10 000 Kilometern im Monat. Am 2. November 1951 wurde die Lok bei einem Unfall in Münster stark beschädigt, worauf sie am 14. November 1952 ausgemustert und 1957 verschrottet wurde.

Die Lokomotive 61 002 verblieb in Dresden und wurde im Reisezugverkehr eingesetzt. Als Einzelstück war sie für den laufenden Betrieb problematisch. Für die Versuchs- und Entwicklungsstelle für Maschinenwirtschaft (VES-M unter Max Baumberg) war sie jedoch als Versuchsmaschine für Geschwindigkeiten über 160 km/h interessant. Sie wurde 1961 von der Deutschen Reichsbahn im RAW Meiningen zur Schnellfahr-Versuchslokomotive mit Schlepptender und der Baureihen-Nummer 18 201 umgebaut. Mit einem Neubaukessel, den Außenzylindern der H 45 024 sowie einem neuen geschweißten Innenzylinder (die ursprünglichen Zylinder waren für einen Dampfdruck von 20 bar ausgelegt und hatten dementsprechend einen für die 16 bar des neuen Kessels zu kleinen Durchmesser) und der Laufachse der Hochdrucklok H 45 024 erreichte sie Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h.

Im Jahr 2002 wurde die 18 201 im jetzigen Dampflokwerk Meiningen komplett überholt und befindet sich seitdem im Eigentum der Dampf-Plus GmbH von Christian Goldschagg und Axel Zwingenberger.

Text stellenweise entnommen aus Wikipedia

Wolfgang Heise 02/08/2010 15:52

den grünen Draht schwarz gefärbt, hebt das Bild!HG - Wolfgang

Kurt Neeser 02/08/2010 13:32

Ein sehr aussegewöhnliches Design, von dieser Lok wusste ich ja gar nicht`s. Danke für die Aufklärung.VG Kurt

Mario RAMETTA 02/08/2010 13:11

Diese Modelleisenbahnen sind Teil Ihrer Sammlung?Große Namen der Bands, die Sie in Ihrem Profil gestellt sind auch meine Favoriten.

Ciao, Mario.